Lançado em 1970 como álbum conceitual e dois anos depois transformado em espetáculo teatral que se tornaria um dos grandes clássicos da história do musical, Jesus Christ Superstar, uma das obras-primas do grande Andrew Lloyd Webber – que também é o responsável por O Fantasma da Ópera e Evita, dentre outros – chegou às telas em 1973 pelas mãos do diretor Norman Jewison.

A primeira vez que se assiste ao filme é, invariavelmente, uma experiência de desconcerto. Não há aviso prévio, nem respiro, nem introdução tradicional. Um grupo de pessoas sai de um ônibus no meio de um deserto e começa a trocar de roupa com uma melodia de rock ao fundo.

De repente, você está ali, diante de soldados romanos usando regatas roxas neon, calças de camuflagem e armados com metralhadoras, fariseus sem camisa, e um Judas hippie que canta sobre injustiça social com soul, suor e ódio nos olhos. E muitas – muitas – calças boca de sino. Se o espectador em questão tem formação católica, o choque é ainda maior — mas mesmo quem cresceu fora da religião sente que está diante de algo proibido. É um filme que tem fama de heresia, espírito de insolência e uma alma profundamente teatral e experimental. E é precisamente por isso que é tão necessário.

Um filme experimental da década de 70:

A proposta original do musical — recontar os últimos dias de Jesus Cristo com linguagem de ópera-rock — já era revolucionária por si só. Mas é no filme que essa revolução atinge sua forma final, por sua natureza tão ousada que rivaliza com muitos filmes conceituais independentes dos anos 2020, cinquenta anos depois de seu lançamento.

Filmado inteiramente em locação, usando ruínas desérticas milenares como único cenário, e com um elenco jovem, multicultural, e majoritariamente desconhecido, o longa não apenas não tenta nos convencer de sua autenticidade histórica, como ri dela, misturando deliberadamente elementos de cenário, objetos de cena e figurinos distintamente modernos – armas de fogo, roupas clássicas da década de 70, notas de libra com o rosto da Rainha Elizabeth II, todo tipo de aparelho eletrônico moderno da época – com outros que remetem à Roma antiga, deixando o espectador realmente em dúvida a respeito de se essa versão da história se passa no passado ou no presente.

Essa, por sinal, é a marca de Jesus Christ Superstar, que desde sua criação é frequentemente adaptado para a modernidade – versões mais recentes já se situaram inteiramente na atualidade, com Jesus e Judas vestindo jeans, camiseta e jaqueta de couro, e Pôncio Pilatos bebendo água de uma garrafinha de plástico enquanto faz ginástica na frente de sua mansão moderna, antes de trocar os tênis Adidas por terno e gravata.

Essa é a forma tradicional de JCS. Seu jogo é o da alegoria, da meta teatralidade e da exposição deliberada de sua natureza ficcional. O elenco, como já mencionado, chega em um ônibus, como um grupo de hippies em excursão, se troca, encena a coisa toda, e nos minutos finais, depois da crucificação, se troca novamente para suas roupas de turista e vai embora — deixando para trás, em silêncio, apenas um burro observando o pôr do sol. O show acaba com a cruz – Jesus não reaparece. Não há ressurreição. Não há milagre. E não há final feliz. O que há é um burro, e o crepúsculo. Há uma curiosidade aí que será mencionada mais tarde, mas não nos precipitemos.

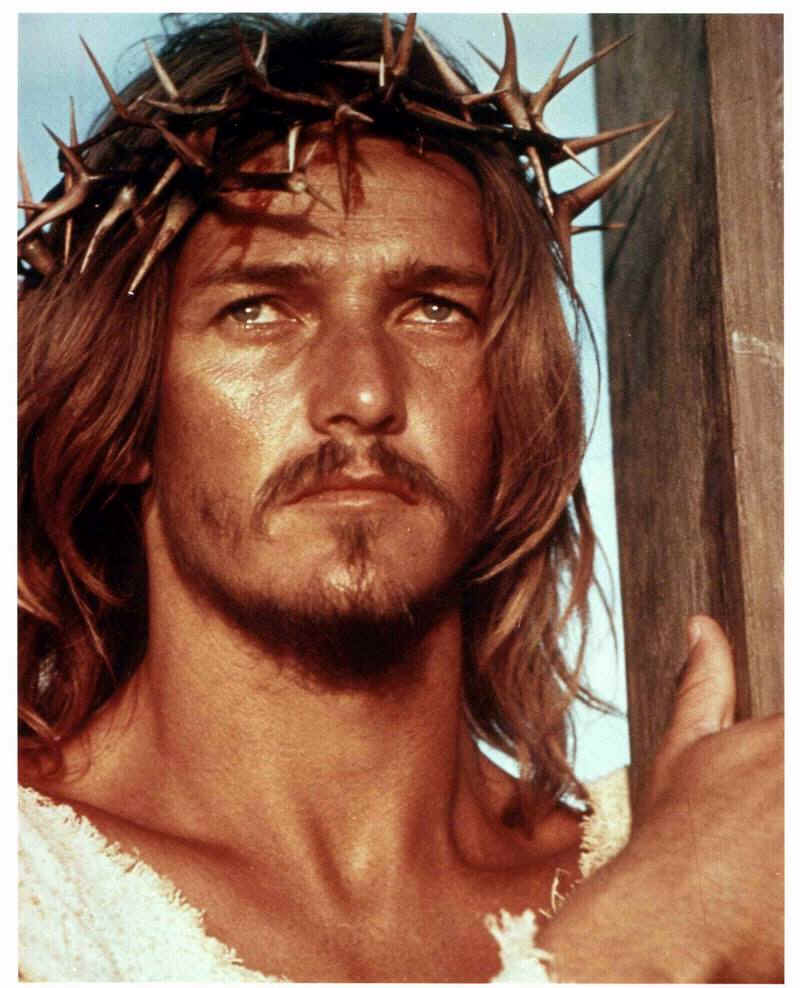

Jesus Christ Superstar é, de certo modo, uma versão pop de “A Paixão segundo São Mateus”, de Pasolini, passada pelo filtro de um videoclipe da MTV antes mesmo que a MTV existisse. Sua montagem é rápida, seu ritmo é de transe, e sua câmera dança em espasmos, perseguindo rostos suados e corpos em constante movimento. O figurino é deliberadamente anacrônico: soldados romanos com metralhadoras, Judas de macacão boca de sino com um decote até o meio do torso, Herodes cercado por dançarinas de biquíni, e anjos com visuais glam rock cheios de franjas. Só Jesus usa uma roupa mais ou menos tradicional – bata branca, cinto de corda, sandálias. E, no entanto, nada disso soa ridículo. Soa urgente. A iconografia cristã é transgredida com tamanha convicção e inteligência que cada quadro parece desafiar a própria noção de blasfêmia. Não há deboche — só febre e protesto, de uma forma caótica, suada e hipnótica.

Jesus Cristo, um superstar:

O grande feito do filme — e do musical que lhe deu origem — é resgatar a figura de Jesus como personagem dramático, humano, político. Essa é a palavra: político. Porque o Jesus de Ted Neeley não é apenas o homem que multiplicava peixes e curava cegos – na realidade, esse elemento é praticamente deixado de lado, pois a história não depende de Jesus como filho de Deus. Pelo contrário – em nenhum momento o musical trata dele como tal – exceto, é claro, quando a multidão está falando – e sempre deixa explícito que nem ele mesmo tem certeza desse papel divino.

Judas diz explicitamente que o status divino de Jesus foi inventado por seus seguidores, e que o problema é que o próprio Jesus passou a acreditar nele; Jesus não realiza nenhum milagre, e quando perguntado sobre “seu reino”, diz que “talvez haja um reino para mim em outro lugar, se ao menos eu soubesse”. O show não se preocupa com sua faceta divina, e praticamente a ignora. É um show sobre uma figura política revolucionária. Sobre uma celebridade. Se essa figura é divina, isso já não lhe compete.

O Jesus de Lloyd Webber é o jovem idealista que começa a sentir o peso de ser seguido, desejado, idolatrado, pressionado. Ele é o revolucionário cansado, cercado de seguidores que não o compreendem, e por uma multidão que exige milagres como quem exige pão. É um Cristo vulnerável, ferido, às vezes petulante, às vezes irônico, às vezes irado, que vira mesas, dá respostas atravessadas e, em um momento de desespero em que uma multidão de cegos, surdos, mudos, pobres e deficientes se juntam ao redor dele para pedir que ele cure seus problemas e resolva suas vidas, entra em pânico e grita “parem de me empurrar, parem de me agarrar, me deixem em paz, curem-se a si mesmos”. Um homem que sabe que será morto, mas ainda não compreende — ou aceita — o motivo. Um homem que, em meio ao delírio de sua fama, começa a perder o controle da narrativa.

É, enfim, um verdadeiro rockstar: seus “fãs” entram em histeria quando o veem, querem saber sua opinião sobre todos os assuntos, querem agradá-lo a qualquer custo; ele causa pânico moral entre figuras políticas dominantes; e, quando cai, sua queda é avidamente acompanhada, dissecada e aplaudida, com pessoas gritando por sua morte como tinham gritado por seu favor. Jesus, aqui, não morre apenas pelas mãos dos romanos, mas, sobretudo, esmagado pela máquina da expectativa coletiva.

Uma cena simbólica – a última ceia – é talvez a que melhor faça esse ponto, pois há uma subversão da fala clássica de Jesus. Ele não diz, a princípio, que o pão é sua carne e o vinho, seu sangue; ele parece recriminar seus apóstolos e, através dele, o público geral. A cena ocorre após uma série de outros momentos em que grupos imensos de pessoas não param de pedir coisas de Jesus, tentar “tirar um pedaço” dele; ao longo do filme, vemos o quão frustrado ele está com a forma como todos querem algo dele, sem – como ele reitera inúmeras vezes – se importar minimamente com ele como pessoa de fato. Assim, ele parte o pão, serve o vinho e diz, frustrado, que “Para vocês, este pão poderia muito bem ser minha carne. Para vocês, este vinho podia muito bem ser meu sangue”. Não é literal: ele está reclamando de que seus apóstolos o consomem tanto, e se importam tão pouco com ele enquanto ser humano, que poderiam muito bem comer sua carne e beber seu sangue. Os apóstolos fazem cara de confusão e choque – eles entendem o que está sendo dito, mas não querem admitir.

Judas, assassinado por Deus:

E então, há Judas, o verdadeiro protagonista do musical – muito mais do que o próprio Jesus -, já que a história é contada em grande parte por ele, e movida quase que inteiramente por suas ações. Carl Anderson, com seus olhos de fúria, sua voz cortante, e sua presença animal, entrega uma das performances mais desconcertantes da história do cinema musical. Seu Judas é talvez o personagem mais trágico do filme — não por se arrepender de sua traição, mas por jamais tê-la entendido como tal em primeiro lugar. O filme começa e termina com ele, e a música titular é sua.

Judas é o melhor amigo de Jesus, mas, mais que isso, é o seguidor inteligente demais para aceitar o misticismo, sensível demais para aceitar a guerra, e prático demais para entender a fé. Ele vê Jesus se transformar de líder revolucionário em celebridade pop, e não suporta o que percebe como vaidade. Ele, com excelentes intenções, pragmatismo, racionalidade e, acima de tudo, interesse genuíno pela causa que defende – que ele diz ter sido linda, mas agora ter amargado -, se desilude na medida em que os seguidores de Jesus começam a transformar um movimento político em um culto de personalidade, uma corrente revolucionária com objetivos práticos e terrenos em uma questão espiritual, eventualmente sentenciando que “seus seguidores estão cegos! Tem céu demais em suas cabeças”. Ele desconfia de para onde estão indo agora que o homem se tornou maior que a mensagem – cantando “Todo o bem que você fez logo vai desaparecer. Você começou a importar mais do que as coisas que você diz.”

Esse Judas não quer ouro, nem poder. Ele quer ordem. Quer coerência. E, acima de tudo, quer salvar o amigo – ainda que precise traí-lo para isso. “Jesus! Você começou a acreditar nas coisas que dizem de você!”, grita, desesperado, ao som de guitarras histéricas. Seu grito não é de ódio, e sim de impotência. O Judas de JCS é explicitamente colocado como um joguete de Deus (ou, se você seguir a ideia de que Deus não tem nada a ver com isso, o que também é uma possibilidade dentro da história do musical que em nenhum momento afirma a divindade de Jesus, das forças políticas maiores), que é levado a cometer ações que ele considera justas, embora vergonhosas, contra sua vontade, movido por intenso desespero.

Ele acredita que Jesus está colocando todos os que o seguem em perigo ao se permitir ser cultuado como Deus, atraindo a fúria da ocupação romana – “Estamos ocupados! Você esqueceu o quão dominados nós somos? E os nossos conquistadores fazem objeção à outra seita barulhenta, e vão nos esmagar se formos longe demais. Ouça, Jesus, ao aviso que dou, e por favor se lembre de que eu quero que vivamos” – e que a mensagem original do movimento foi perdida no culto ao líder. Quando busca o sinédrio, ele parece estar sendo movido por uma mão invisível, cantando que “eu realmente não estou aqui por vontade própria”, se recusa, a princípio, a aceitar dinheiro pela traição de Jesus, gritando para Caifás e Anás que “eu não quero seu dinheiro de sangue”, e só o recebe quando lhe mostram quanta caridade pode ser feita com as 30 moedas de prata – que, depois, ele joga fora.

Mais importante ainda, logo antes de cometer suicídio, Judas grita contra Deus – ou, mais uma vez, contra as forças políticas superiores do Sinédrio e de Roma – e diz:

“Meu Deus, eu estou enojado. Eu fui usado, e você sabia disso o tempo todo. Deus! Eu jamais saberei por que você me escolheu para o seu crime, o seu sujo, sangrento crime. Você me assassinou! Você me assassinou!”, e continua repetindo a frase “Você me assassinou!”, antes de se enforcar, quando um coro celestial repete “Adeus, Judas. Pobre, velho Judas.” Isso contrasta com o momento em que ele entrega Jesus para o sinédrio – quando esse mesmo coro canta “Muito bem, Judas! Bom e velho Judas!”, implicando que era, de fato, a vontade de Deus que ele traísse seu único filho.

Essas colocações espelham em muitos momentos falas do próprio Jesus, que em seu grande solo, Getsêmane, canta a respeito de ser usado por Deus para seus grandes planos, e estar sendo morto por ele, contra sua vontade. Em outra ocasião, ele é caracterizado como uma marionete. O próprio Jesus fala de como tudo já foi fixado e não há maneira de mudar o destino, com a tristeza de alguém que faria qualquer coisa para evitar o seu. Nesse sentido, Judas é posicionado como tão sacrificial quanto Jesus, morrendo, exatamente como ele, em função do plano divino, sem distinção alguma. A morte de Judas, em JCS, tem o mesmo peso e significado da de Jesus na construção da cristandade.

Um musical sobre revolução e espetáculo midiático:

Há, aliás, uma constante sensação de impotência que permeia todo o filme. Maria Madalena — interpretada com doçura e melancolia por Yvonne Elliman, vestida no mais puro estilo hippie da década de 70 — canta “I don’t know how to love him” como quem confessa não a um padre, mas a si mesma. Os apóstolos não compreendem o que estão vivendo, estão confusos e não sabem o que fazer. O povo grita “Hosana!” no mesmo tom que groupies pedem bis. Herodes transforma o julgamento de Jesus em um espetáculo grotesco à beira da piscina – que em adaptações modernas já foi transformado, inclusive, em um cenário de talk show. Pilatos tenta, quase com relutância, não condenar o “galileu”, mas acaba dobrado pelas massas. E Jesus? Jesus observa tudo com os olhos de quem já viu o fim e sabe que não há como detê-lo, por mais que ele queira muito. É um filme de gente que dança à beira do abismo – e, mesmo assim, dança.

Nesse sentido, há muitas escolhas temáticas e cenas relevantes: o musical faz questão de mostrar a força perniciosa da fama em termos de expectativas coletivas. Quando Jesus entra na Cidade “nos braços do povo”, os pedidos da multidão, que grita “Hosama!” e o chama de “JC”, começam simples – “JC, JC, você pode sorrir para mim?” – e vão se tornando cada vez mais exigentes e inflamados, até que a multidão finalmente canta “JC, JC, você morreria por mim?”, demonstrando a forma como as expectativas das pessoas em cima de figuras públicas amadas são infladas. De maneira semelhante, vemos uma multidão de pedintes e doentes fazendo pedidos a Jesus, a princípio de maneira lenta e sofrida, até se tornarem tão insistentes que quase o esmagam fisicamente.

O musical também fala de ocupação – um tema muito relevante na década de 70, com tantos conflitos polêmicos ao redor do mundo -, colocando os romanos no papel óbvio de forças ocupantes militares, e posicionando as elites locais – isto é, Herodes, o Rei dos judeus, e os sacerdotes do Sinédrio – como colaboradores da ocupação, simultaneamente colaborando com Roma para fazer sua vontade e usando-a como desculpa para atingir os próprios objetivos políticos. Vemos o império romano entrando em Jerusalém com tanques de guerra e esquadrinhando os céus com aviões-caça. Na música de Simão, o Zelota, ele exorta Jesus a usar sua influência para se voltar militarmente contra Roma, reunindo um exército – que o ajudará a conquistar “o reino, o poder e a glória, para todo o sempre”.

“Do que mais você precisa para se convencer de que você chegou ao topo e é facilmente tão forte quanto o lixo de Roma, que estuprou nosso país e aterrorizou nosso povo por tanto tempo? […] Deve haver mais de cinquenta mil gritando amor e mais por você, e cada um desses cinquenta mil fará tudo que você lhes disser. Mantenha-os gritando em devoção, mas adicione um toque de ódio a Roma. Você vai atingir ainda mais poder, nós vamos conquistar nosso lar. Você terá o poder e a glória para sempre, sempre, sempre…”.

A música de Simão é também parte de um comentário maior que permeia tematicamente o musical inteiro: a forma como, a todo momento, aqueles que dizem amar Jesus estão constantemente lhe pedindo coisas e exigindo que ele use sua influência e poder da maneira que acham certa. Em quase todas as cenas em que está entre pessoas que o admiram, o espaço pessoal de Jesus é constantemente invadido, com pessoas procurando tocá-lo, agarrar suas roupas e pedir sua benção, e sua atenção é demandada a todo momento, com discípulos implorando por beijos, toques, atenção, cura, instruções, informações. Isso serve como um comentário a respeito da fama e das expectativas postas em cima de pessoas de influência, mas também é interpretado por muitos como um comentário a respeito da natureza da religião.

Por fim, é importante falar do comentário feito a respeito da volatilidade de uma multidão e do amor das massas. As mesmas pessoas que cantam “Hosana” quando Jesus está no auge seguem com curiosidade mórbida a prisão dele – em uma cena que referencia e já foi muitas vezes interpretada como um conjunto de repórteres fazendo todo tipo de pergunta jornalística e provocadora ao prisioneiro:

“Diga, Cristo, como está se sentindo hoje?”

“Você planeja lutar?”

“Você acha que tinha o controle da situação?”

“Quais, você diria, foram os seus maiores erros?”

“Você acha que vai se aposentar?”

“Você achou que ia chegar muito mais longe que isso?”

“Como você vê seu julgamento iminente?”

“Você escolheu um time eficiente?”

“Seus homens se provaram úteis?”

“É o fim para o ‘Sonho Judeu’?”

Mais tarde, são essas as pessoas que gritam na casa de Pôncio Pilatos, que está procurando qualquer desculpa para não condenar Jesus, que o querem ver morto. O humor da multidão muda, e o próprio Pilatos aponta a ironia dessa volatilidade: “Como? Vocês crucificariam seu rei? Ele não fez nada de errado, não, nem uma coisinha”. Quando a multidão responde: “Não temos outro rei além de César! Crucifique-o!”, Pilatos cospe em resposta: “De onde vem esse novo respeito por César? Até agora, ele era sensivelmente inexistente. Quem é esse Jesus? Por que ele é diferente? Vocês judeus produzem Messias por tonelada”. A multidão insiste, e Pilatos, horrorizado, eventualmente grita: “Seus hipócritas! Vocês nos odeiam mais do que a ele!”.

Mas, como é comum com governos, Pilatos eventualmente se vê forçado a se dobrar à pressão popular, por mais fora da legalidade que sejam seus pedidos. Ele diz que não vê crime nenhum, e que, na falta de um crime, não pode condená-lo. A multidão é incapaz de indicar seu crime, mas continua insistindo por sua crucificação – embora claramente não saiba nem o porquê. Em uma última tentativa desesperada, ele fala: “Eu não vejo motivo, não encontro mal; esse homem é inofensivo, então por que ele os irrita? Ele só está enganado, acha que é importante. Mas para deixar vocês, abutres, felizes, eu vou chicoteá-lo.”

Após as 39 chicotadas, a multidão começa a ameaçar Pilatos, cantando “Se lembre de César, você tem o dever de manter a paz, então o crucifique! Você será demovido, você será deportado. Crucifique-o!”. Enlouquecido pela pressão, e frustrado com Jesus, que se recusa a fornecer qualquer defesa, embora Pilatos lhe diga repetidas vezes que quer o ajudar, o governador grita, ensandecido: “Não me deixe impedir a sua grande autodestruição! Morra se quiser, seu mártir louco! Eu lavo minhas mãos da sua demolição! Morra se quiser, sua marionete inocente!”.

Ascensão e queda dos ícones – o legado de JCS:

Tecnicamente, Jesus Christ Superstar 1973 é um prodígio. A trilha sonora — talvez uma das mais icônicas da história do cinema — é uma explosão de estilos, indo do rock psicodélico ao funk (no sentido anglo da palavra), passando por baladas etéreas e números quase burlescos. Há, em cada canção, uma fúria contida que, vez ou outra, escapa e transforma-se em catarse. A direção de Jewison aposta em uma câmera inquieta, quase febril, que se aproxima dos rostos até invadi-los. Há algo de documentário na maneira como os atores são filmados — não são ícones nem estrelas: são corpos em movimento, pessoas em transe. A cenografia natural das ruínas de Israel contrasta violentamente com o artificialismo das roupas, das coreografias, dos objetos de cena, das metáforas. E, ainda assim, tudo coexiste em perfeita tensão.

É impossível falar do impacto de Jesus Christ Superstar sem falar do contexto em que foi lançado. O final dos anos 60 e o início dos 70 foram marcados por uma intensa crise de fé institucional e por um cenário político extremamente agitado e enfurecedor. A Igreja já não era a autoridade moral incontestável de décadas anteriores. A guerra do Vietnã, os assassinatos de Luther King e Kennedy, o movimento pelos direitos civis, a contracultura, o feminismo, o ativismo LGBT, tudo convergia para um sentimento coletivo de desilusão e urgência. Era preciso repensar tudo — inclusive os mitos. E não há mito maior, no Ocidente, do que Jesus Cristo. Retirá-lo do altar e colocá-lo em uma turnê improvisada no deserto foi, portanto, não apenas um ato artístico, mas também um gesto político. Jesus Christ Superstar não blasfema, mas recupera. Des-sacraliza para humanizar. Desmistifica para religar.

E talvez seja justamente por isso que o filme permaneça tão atual. Em um mundo cada vez mais saturado de discursos extremados, onde figuras públicas se tornam messias instantâneos e são devoradas pelo mesmo público que as endeusou, Jesus Christ Superstar ressurge como uma parábola sobre poder, vaidade, manipulação, e fé. Mas também sobre culpa, amor e perda. É um filme que diz, com todas as suas guitarras e suas danças em ruínas: cuidado com o que você transforma em ídolo. Porque nenhum deus sobrevive à fama. E, se sobreviver, talvez não seja mais Deus – apenas mais um superstar.

Como acaba essa história?

Há quem veja em Superstar uma relíquia de seu tempo. Um artefato hippie, datado, ultrapassado. Há também aqueles muitos que o consideram blasfêmia. Pode ser. Mas Jesus Christ Superstar não é uma representação da vida de Cristo Deus. É uma representação da representação da vida de Cristo, homem político. Uma peça dentro de um filme dentro de uma metáfora. E por isso, talvez, tenha resistido melhor ao tempo do que muitas outras adaptações bíblicas, encenado, ouvido e refilmado até hoje, mais de cinquenta anos após seu nascimento. Porque, enquanto as outras se preocupam em ser fiéis ao texto, Superstar é fiel ao espírito. E o espírito, sabemos, sopra onde quer — inclusive no meio do rock.

E, para quem não gosta do final – a escolha de terminar com Cristo crucificado – esse filme traz uma surpresa assombrosa: A cena final do musical, como já dito, é Jesus na cruz. A ideia era essa para o filme também, com todo o elenco se despindo e voltando a ser pessoas normais após o fim da apresentação – exceto Ted Neely, Jesus, que não volta com o elenco, pois, afinal, está morto. A última imagem que você vê na tela é da Cruz – longe o suficiente para não ser possível ver se há ou não alguém nela – no por do sol. Porém, se você olhar com um pouquinho de atenção, verá um pastor passando com suas ovelhas na frente da cruz. Toda a equipe de filmagem não apenas nega que isso tenha sido planejado, como defende que só perceberam isso quando o filme já estava feito, dizendo ter sido uma coisa totalmente não intencional, que Jewison decidiu manter pelo significado do pastor e das ovelhas nos textos bíblicos. Assim – sem querer -, como disse Andrew Lloyd Webber, no fim das contas, Jesus surge ressucitado e guiando suas ovelhas no fim de Jesus Christ Superstar 1973.

Se isso não é um selo de aprovação divino, eu não sei o que é.

Leia também: Além de Wicked: 11 filmes musicais para assistir