As contribuições da filosofia de Gilles Deleuze são essenciais para entendermos os dias de hoje. O Abecedário de Gilles Deleuze é uma realização de Pierre-André Boutang, produzido pelas Éditions Montparnasse, Paris. No Brasil, foi divulgado pela TV Escola, Ministério da Educação. Tradução e legendas foram realizadas por Raccord [com modificações].

O Abecedário de Deleuze é composto por uma série de entrevistas dele à Claire Parnet entre 1988-1989, nas quais os dois conversam sobre temas pertinentes às proposições de Deleuze de A a Z. A cada letra, somos convidados a pensar junto com os dois, a partir deste encontro riquíssimo, sobre um determinado assunto que vai se desdobrando em uma série de outros assuntos, criando um incrível mosaico de conceitos e análises.

Este texto traduzido, bem como os outros da série, estão disponibilizados para fins didáticos. Entendendo que a internet é um espaço potencial para discussões frutíferas para interessados e interessadas em filosofia, vamos disponibilizá-los nesta série #AdecedárioDeleuze. Alguns vídeos podem ser encontrados no youtube, uns legendados, outros não.

C de Cultura

CP: Se se pode abusar um certo tempo do álcool, da cultura não se deve ir além da dose. É até um pouco repugnante. Bem, terminamos com o álcool.

GD: Puxa, estamos indo rápido!

CP: Vamos passar ao C. O C é vasto.

GD: O que é?

CP: C de Cultura.

GD: Sim, por que não?

CP: Você diz não ser culto. Diz que só lê, só vê filmes ou só olha as coisas para um saber preciso: aquele de que necessita para um trabalho definido, preciso, que está fazendo, mas, ao mesmo tempo, você vai todos os sábados a uma exposição, a um filme do grande campo cultural, tem-se a impressão de que há uma espécie de esforço para a cultura, que você sistematiza e que tem uma prática cultural, ou seja, que você sai, faz um esforço, tende a se cultivar e, entretanto, diz que não é culto. Como explica tal paradoxo? Você não é culto?

GD: Não, quando lhe digo que não me vejo, realmente, como um intelectual, não me vejo como alguém culto por uma razão simples: é que quando vejo alguém culto, fico assustado, não fico tão admirado, admiro certas coisas, outras, não, mas fico assustado. A gente nota alguém culto. É um saber sobretudo assustador. Vemos isso em muitos intelectuais, eles sabem tudo, bem, não sei, sabem tudo, estão a par de tudo, sabem a história da Itália, da Renascença, sabem geografia do Pólo Norte, sabem… podemos fazer uma lista, eles sabem tudo, podem falar de tudo. É abominável. Quando digo que não sou culto, nem intelectual, quero dizer algo bem fácil, é que não tenho saber de reserva. Pelo menos não tenho esse problema. Com minha morte, não se precisará procurar o que tenho para publicar, nada, pois não tenho reserva alguma. Não tenho nada, provisão alguma, nenhum saber de provisão, e tudo o que aprendo, aprendo para certa tarefa, e, feita a tarefa, esqueço. De modo que, se dez anos depois, sou forçado, isso me alegra, se sou forçado a me colocar em algo vizinho ou no mesmo tema, tenho de recomeçar do zero. Exceto em alguns casos raros, pois Spinoza está em meu coração, não o esqueço, é meu coração, não minha cabeça, senão… Por que não admiro essa cultura assustadora? Pessoas que falam…

Gilles Deleuze em entrevista a Claire Parnet.

CP: É erudição ou opinião sobre tudo?

GD: Não é erudição, eles sabem falar, primeiro viajaram, viajaram na História, na Geografia, sabem falar de tudo. Ouvi na TV, é assustador, ouvi nomes, então, como tenho muita admiração, posso dizer, gente como Umberto Eco, é prodigioso, o que quer que lhe digam, pronto, é como se apertassem em um botão, e ele sabe, além disso… Não posso dizer que invejo isso. Fico assustado, mas não invejo. O que é a cultura? Ela consiste em falar muito, não posso me impedir de… sobretudo agora que não dou mais aula, estou aposentado, falar, acho cada vez mais, falar é um pouco sujo. É um pouco sujo, a escrita é limpa. Escrever é limpo e falar é sujo. É sujo porque é fazer charme. Nunca suportei colóquios, estive em alguns quando era jovem, mas nunca suportei colóquios. Não viajo. Por que não? Porque… os intelectuais… eu viajaria se… enfim, não. Aliás, não viajaria, minha saúde me proíbe, mas as viagens dos intelectuais são uma palhaçada. Eles não viajam, se deslocam para falar, partem de um lugar onde falam e vão para outro para falar. E, mesmo no almoço, eles vão falar com os intelectuais do lugar. Não vão parar de falar. Não suporto falar, falar, falar, não suporto. Como me parece que a cultura está muito ligada à fala. Nesse sentido, odeio a cultura, não consigo suportá-la.

Ela consiste em falar muito, não posso me impedir de… sobretudo agora que não dou mais aula, estou aposentado, falar, acho cada vez mais, falar é um pouco sujo. É um pouco sujo, a escrita é limpa. Escrever é limpo e falar é sujo. É sujo porque é fazer charme.

CP: Voltaremos a falar disso, a escrita limpa, a fala suja, pois você foi um grande professor e a solução…

GD: É diferente.

CP: Voltaremos a isso. A letra P está ligada a seu trabalho de professor. Falaremos da sedução. Queria voltar a algo que você evitou, que é seu esforço, a disciplina que você se impõe, mesmo não precisando dela, para ver, por exemplo, nos últimos 15 dias, a exposição de Polcke, no Museu de Arte Moderna. Você vai com frequência, ou semanalmente, ver um grande filme ou uma exposição de pintura. Você não é erudito, não é culto, não tem admiração por pessoas cultas, como acaba de dizer. A que corresponde tal esforço? É prazer?

GD: Claro, é prazer, enfim, nem sempre, mas penso nessa história de estar à espreita. Não acredito na cultura; acredito, de certo modo, em encontros. E não se têm encontros com pessoas. As pessoas acham que é com pessoas que se têm encontros. É terrível, isso faz parte da cultura, intelectuais que se encontram, essa sujeira de colóquios, essa infâmia, mas não se tem encontros com pessoas, e sim com coisas, com obras: encontro um quadro, encontro uma ária de música, uma música, assim entendo o que quer dizer um encontro. Quando as pessoas querem juntar a isso um encontro com elas próprias, com pessoas, não dá certo. Isso não é um encontro. Daí os encontros serem decepcionantes, é uma catástrofe os encontros com pessoas. Como você diz, quando vou, sábado e domingo, ao cinema, etc., não estou certo de ter um encontro, mas parto à espreita. Será que há matéria para encontro, um quadro, um filme, então é formidável. Dou um exemplo, porque, para mim, quando se faz algo, trata-se de sair e de ficar. Ficar na filosofia é também como sair da filosofia? Mas sair da filosofia não quer dizer fazer outra coisa, por isso é preciso sair permanecendo dentro. Não é fazer outra coisa, escrever um romance, primeiro eu seria incapaz, e mesmo se fosse capaz, isso não me diria nada. Quero sair da filosofia pela filosofia. É isso o que me interessa.

CP: O que isso quer dizer?

GD: Dou um exemplo, como isso é para depois de minha morte, posso deixar de ser modesto. Acabo de escrever um livro sobre um grande filósofo chamado Leibniz e insistindo em uma noção que me parece importante nele, mas que é muito importante para mim: a noção de dobra. Considero que fiz um livro de filosofia sobre essa noção, um pouco estranha, de dobra. O que me acontece depois? Recebo cartas, como sempre, há cartas insignificantes, mesmo se são encantadoras e calorosas, e me toquem muito. São cartas que me dizem, muito bem… são cartas de intelectuais que gostaram ou não do livro. E então recebo duas cartas, dois tipos de cartas, em que esfrego os olhos… Há cartas de pessoas que dizem: “Mas sua história de dobra, somos nós”. E percebo que são pessoas que fazem parte de uma associação que agrupa 400 pessoas na França, hoje, e deve crescer. É a associação de dobradores de papéis, eles têm uma revista, me enviam a revista e dizem: “Concordamos totalmente, o que você faz é o que fazemos”. Digo para mim: isso eu ganhei. Recebo outra carta, e falam da mesma maneira e dizem: “A dobra somos nós”. É uma maravilha. Primeiro isso lembra Platão, porque em Platão… os filósofos, para mim, não são pessoas abstratas, são grandes escritores, grandes autores bem concretos. Em Platão há uma história que me enche de alegria, e está ligada ao início da filosofia, voltaremos a isso depois. O tema de Platão é: ele dá uma definição, por exemplo, o que é o político? O político é o pastor dos homens, e sobre isso há muita gente que diz: o político somos nós, por exemplo, o pastor chega e diz: visto os homens, logo sou o verdadeiro pastor dos homens. O açougueiro diz: alimento os homens, sou o pastor dos homens. Os rivais chegam… Tive esta experiência, os dobradores de papéis chegam e dizem: a dobra somos nós. Os outros, que me enviaram o mesmo tipo de carta, é incrível, foram os surfistas. À primeira vista não há relação alguma com os dobradores de papéis. Os surfistas dizem: “concordamos totalmente, pois, o que fazemos? Estamos sempre nos insinuando nas dobras da natureza. Para nós, a natureza é um conjunto de dobras móveis. Nós nos insinuamos na dobra da onda, habitar a dobra da onda é a nossa tarefa”. Habitar a dobra da onda e, com efeito, eles falam disso de modo admirável. Eles pensam, não se contentam em surfar, eles pensam o que fazem. Voltaremos a falar disto se chegarmos ao esporte [sport], ao S…

Estamos sempre nos insinuando nas dobras da natureza. Para nós, a natureza é um conjunto de dobras móveis. Nós nos insinuamos na dobra da onda, habitar a dobra da onda é a nossa tarefa.

CP: Está longe. Partimos do encontro, são encontros, os dobradores de papéis?

Claire Parnet.

GD: São encontros. Quando digo sair da filosofia pela filosofia… Sempre me aconteceu isso, são encontros, encontrei os dobradores de papéis, não preciso vê-los, aliás, ficaríamos decepcionados, provavelmente, eu ficaria, e eles ainda mais. Não preciso vê-los, mas tive um encontro com o surfe, com os dobradores de papéis, literalmente, saí da filosofia pela filosofia, é isso um encontro. Acho que os encontros… quando vou ver uma exposição, estou à espreita, em busca de um quadro que me toque, de um quadro que me comova, quando vou ao cinema, não vou ao teatro, o teatro é longo demais, disciplinado demais, é demais. E não me parece uma arte… a não ser Bob Wilson e Carmelo Bene. Não acho que o teatro seja voltado para nossa época, exceto nesses casos extremos. Mas ficar quatro horas sentado em uma poltrona ruim, primeiro por motivos de saúde, isso liquida o teatro para mim. Uma exposição de pintura, ou o cinema… Sempre tenho a impressão que posso ter o encontro com uma idéia.

CP: Mas o filme, por mera distração, não existe?

GD: Isso não é cultura.

CP: Não é cultura, mas não há distração?

GD: Minha distração é…

CP: Tudo está em seu trabalho.

GD: Não é um trabalho, é a espreita, estou à espreita de algo que passa dizendo para mim… isso me perturba. É muito divertido.

CP: Mas não é Eddie Murphy que vai te perturbar?

GD: Não é…?

CP: Eddie Murphy é um…

GD: Quem é?

CP: Um ator cômico americano, cujos últimos filmes são verdadeiros sucessos. Nunca vai ver…?

GD: Não conheço. Só vi Benny Hill na TV. Benny Hill me interessa, não escolho, necessariamente, coisas muito boas, tenho razões para me interessar.

CP: Mas quando sai, é para um encontro?

GD: Quando saio, se não há idéia para tirar daí, se não digo: havia uma idéia… O que é um grande cineasta? Vale também para cineastas, o que me toca na beleza, por exemplo, um grande como Minnelli ou como Losey, o que me toca neles? Eles são perseguidos por idéias, uma idéia…

CP: Está queimando a letra I.

GD: Idéia…

CP: Está queimando a letra I, pare logo.

GD: Paramos aí, mas é isso o que me parece ser um encontro. Temos encontros com coisas, antes de os ter com pessoas.

O livro “Conversações” reúne uma série de entrevistas de Deleuze num período de 20 anos.

CP: Nesse momento, para falar de um período preciso, que é o do momento, você tem muitos encontros?

GD: Acabo de dizer: os dobradores, os surfistas, o que mais quer? Não são encontros com intelectuais. Ou então, se encontro um intelectual é por outras razões, não porque gosto dele, é por aquilo que ele faz, seu trabalho atual, seu charme, tudo isso. Temos encontros com o charme, com o trabalho das pessoas, e não com as pessoas, não dou a mínima para elas.

CP: Além disso eles podem roçar, como os gatos?

GD: Se só tiverem isso, o roçar, o latido, é terrível.

CP: Retomamos os períodos ricos e os períodos pobres da cultura. Você acha que não estamos em um período tão rico, vejo você sempre irritado diante da TV, dos programas literários, que não citaremos, embora no momento em que isso for exibido os nomes serão outros, acha que é um período rico ou um período pobre, o que vivemos?

GD: É pobre, e, ao mesmo tempo, não é angustiante. Me faz rir. Na minha idade, digo para mim: não é a primeira vez que há períodos pobres. Digo: o que vivi desde que tenho idade para me entusiasmar um pouco. Vivi a Liberação. A Liberação foi um dos períodos mais ricos que se possa imaginar. Descobria-se ou redescobria-se tudo, na Liberação. Tinha havido a guerra, etc. Não era pouco. Descobria-se tudo: o romance americano, Kafka, havia uma espécie de mundo da descoberta, havia Sartre, não se pode imaginar o que foi, intelectualmente, o que se descobria ou redescobria em pintura, etc.

CP: No cinema?

GD: É preciso entender coisas como a grande polêmica: deve-se queimar Kafka? É inimaginável, hoje parece um pouco infantil, mas era uma atmosfera criadora. Então conheci o antes de 68, que foi um período muito rico até depois de 68, enquanto que, nesse entremeio havia períodos pobres. São normais, períodos pobres. Não é a pobreza que é incômoda, é a insolência ou a impudência daqueles que ocupam os períodos pobres. Eles são mais maldosos do que as pessoas geniais que se animam nos períodos ricos.

CP: São geniais ou obedientes, pois se fala da polêmica sobre Kafka na Liberação… Vi fulano de tal dizer, contente e rindo, que nunca havia lido Kafka.

GD: Claro, são contentes, quanto mais bobos, mais contentes. São os que consideram, voltamos a isso, que literatura é contar uma história pessoal. Se se acha isso, não é preciso ler Kafka. Não há necessidade de se ler muita coisa, pois se se tem uma escrita bonitinha, se é, por natureza, igual a Kafka. Não é trabalho. Como te explicar? Para falar de coisas mais sérias que esses tolos: fui ver, há pouco tempo, um filme…

CP: De Paradjanov.

GD: Não, esse é admirável, mas um filme emocionante, de um russo… que fez seu filme há trinta anos, e ele só passou agora.

CP: La commissaire?

GD: La commissaire. Entendi algo que me pareceu emocionante, o filme era muito bom, perfeito, mas eu pensava, com terror ou com uma espécie de compaixão, que era um filme como os russos faziam antes da guerra.

CP: Do tempo de Eisenstein?

GD: Do tempo de Eisenstein, de Dovjenko, estava tudo ali: a montagem paralela, sublime, etc., como se nada tivesse acontecido desde a guerra, como se nada tivesse acontecido no cinema. Dizia para mim: é forçoso, o filme é bom, mas estranho.

CP: Não muito bom.

GD: Por isso não era bom. Era alguém que trabalhava tão sozinho que… filmava como há vinte anos. Não que fosse ruim, era muito bom, prodigioso, há vinte anos… E tudo o que havia acontecido depois, ele não soubera, crescera em um deserto, é terrível, atravessar um deserto não é grande coisa, não é atravessar um período de deserto. O terrível é nascer nele, crescer em um deserto, é horrível, suponho, pois deve-se ter uma impressão de solidão.

CP: Para os que têm 18 anos agora?

GD: Sim, sobretudo porque… é esse o problema nos períodos pobres. Quando as coisas desaparecem ninguém se dá conta, por uma razão simples, quando alguma coisa desaparece, ela não faz falta. O período staliniano fez desaparecer a literatura russa, mas os russos não se deram conta, o grosso dos russos, o conjunto dos russos não se deu conta, uma literatura que foi perturbadora em todo o século 19, desaparece. Dizem: “agora há os dissidentes, etc.”, mas no âmbito do povo, do povo russo, sua literatura, sua pintura desapareceram, e ninguém se deu conta. Para se dar conta do que acontece hoje, há, é claro, novos jovens que são, com certeza, geniais. Suponhamos, a expressão não é boa, os novos Beckett de hoje…

CP: Tive medo, pensei que fosse dizer os Novos Filósofos.

GD: Mas os novos Beckett hoje, suponhamos que não sejam publicados. Afinal, por pouco Beckett não foi publicado. É evidente que não faltaria nada. Por definição, um grande autor ou um gênio é alguém que faz algo novo, se esse novo não aparece, isso não incomoda, não faz falta a ninguém, já que não se tinha idéia disso. Se Proust, Kafka não tivessem sido publicados, não se pode dizer que Kafka faria falta. Se o outro tivesse queimado toda a obra de Kafka, ninguém poderia dizer: Ah, como faz falta! Pois não se teria idéia do que desapareceu. Se os novos Beckett são impedidos de ser publicados pelo sistema atual da edição, não se poderá dizer: Ah, como fazem falta! Ouvi uma declaração, que talvez seja a mais descarada que já ouvi em minha vida. Não ouso dizer quem. É alguém ligado ao ramo editorial que, em um jornal, atreveu-se a declarar: “Hoje não arriscamos mais cometer os erros da Gallimard…”

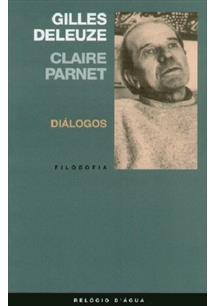

O livro “Diálogos” também traz entrevistas de Deleuze a Claire Parnet. É possível encontrá-lo em PDF na internet.

CP: No tempo de Proust?

GD: Recusando Proust, pois com os meios que se tem hoje…

CP: Os caçadores de cabeças…

GD: Acredita-se que se têm, hoje, os meios para encontrar os novos Proust, e os novos Beckett. Significa que se teria um contador Geiger e o novo Beckett, ou seja, alguém perfeitamente inimaginável, já que não se sabe o que ele faria de novo, ele emitiria um som…

CP: Se o passassem sobre sua cabeça?

GD: O que define a crise hoje, pois há todas essas bobagens? Vejo a crise hoje ligada a três coisas, mas ela não durará, sou muito otimista, o que define um período de deserto é, primeiramente, que os jornalistas conquistaram a forma-livro. Eles sempre escreveram, acho bom que escrevam. Mas quando começaram a escrever livros, eles se deram conta de que passavam a outra forma, que não era a mesma coisa que escrever seu artigo.

CP: Antes os escritores é que eram os jornalistas. Mallarmé podia fazer jornalismo. O inverso não aconteceu.

GD: Agora é o inverso, o jornalista como jornalista conquistou a forma-livro, acha normal escrever um livro, como se fosse só um artigo. Isso não é bom. A segunda razão é que se generalizou a idéia de que qualquer um pode escrever, pois a escrita é vista como uma historinha de cada um, contada a partir dos arquivos de família, sejam eles constituídos de anotações ou guardados na memória. Todo mundo teve uma história de amor, todo mundo teve uma avó doente, uma mãe que morria de modo terrível. Dizem: isso dá um romance. Mas isso não dá um romance de modo algum… A terceira razão é que, os verdadeiros clientes mudaram, e percebe-se isso, exceto as pessoas… Vocês estão a par, os clientes mudaram, quero dizer, quem são os clientes da televisão? Não são mais os ouvintes, são os anunciantes. São eles os verdadeiros clientes. Os ouvintes têm o que os anunciantes querem.

CP: Os telespectadores. Qual é a terceira razão?

GD: Os anunciantes são os verdadeiros clientes, eu dizia, na edição há um risco de que os verdadeiros clientes dos editores não sejam os leitores em potencial, que sejam os distribuidores, quando eles forem, realmente, os clientes dos editores, o que acontecerá? O que interessa aos distribuidores é a rotação rápida, quer dizer, coisas de grandes mercados de rápida rotação, regime do best-seller, etc.; ou seja, que toda a literatura, se ouso dizer, à la Beckett, toda a literatura criadora será esmagada por natureza.

CP: Isso já existe, pré-formam-se as necessidades de um público.

GD: Sim, mas é isso que define o período de seca, modelo Pivot. É a nulidade, é a literatura, é o desaparecimento de qualquer crítica em nome da promoção comercial, mas quando digo: não é grave, quero dizer, é evidente que haverá circuitos paralelos, ou um circuito onde haverá um mercado negro, etc., não é possível que um povo viva… A Rússia perdeu sua literatura, ela vai reconquistá-la, tudo se ajeita, os períodos ricos sucedem aos períodos pobres. Ai dos pobres!

CP: Ai dos pobres? Sobre essa idéia de mercado paralelo ou negro, já faz muito tempo que os sujeitos são pré-formados, ou seja, um ano vê-se, claramente, nos livros publicados, a guerra, no ano seguinte é a morte dos pais, no outro é a ligação com a natureza, mas nada parece se formar. Como isso ressurge? Já viu ressurgir um período rico de um pobre?

GD: Já.

CP: Você assistiu?

GD: Sim, depois da Liberação, a coisa não ia bem, e então houve 68. Entre o grande período criador da Liberação e o início da Nouvelle Vague…

CP: Quando foi? Em 60?

GD: 60, e mesmo antes. Entre 60 e 72 houve, de novo, um período rico. E isso se reformou em… É um pouco o que diz Nietzsche, alguém lança uma flecha, uma flecha no espaço, ou então um período, uma coletividade lança uma flecha e depois ela cai, depois alguém a pega e a reenvia para outro lugar. A criação funciona assim, a literatura passa sobre desertos.